「SEOで集客するブログを立ち上げるとき、まず何をすればいいの?」

「難関キーワードで上位表示を取るための具体的なアクションを知りたい」

このページでは、Webマーケ会社でSEOメディアの事業責任者を務める勝田健太郎が解決します。

最初に注意点を述べると、SEOの順位決定要因(=アルゴリズム)は、200〜1,000以上あると言われています。

また検索エンジンの仕様は毎日変更が加えられているので、世界中のSEO担当者でも「何をすれば、いつ上位表示を取れるか」という明確な回答は持っていないと断言できます。

長く運営を続けているメディアだと、だいたいの目安は把握できるようになってきますが、明確な回答を持っている人は少ないと思います。

しかしSEO担当者は「何をすれば上位表示が取れる可能性があるか」について深く考察し、具体的なアクションを日々実行しています。

私もほかのSEO担当と同様に、上位表示の可能性を高める努力をしています。

そのためこの記事を読めば、ブログ立ち上げ時の競合調査が十分に理解できる内容になっているかと思います。

それでは、具体的な競合調査の方法について紹介します。

ブログで競合調査が重要な理由

競合調査とは、競合がどのようなサイトかを情報収集して分析することです。

競合調査をすることで、自分のブログと競合との差を把握でき、自分のブログで取るべきアクションが明確に把握できます。

とくに収益化を目的にブログを始めた人なら、競合がどのようにお金を稼いでいるかも把握できるので、ぜひやって欲しいです。

ブログ立ち上げ時に把握した「競合調査」のポイント5つ

ブログを立ち上げた場合、競合がどのようなサイトで、どんな評価されているかを把握しましょう。

なぜならSEOは競合との比較で順位が決定するので、どのような要素がサイトに必要なのかを把握する必要があるからです。

私は競合調査をする際は、とくに以下の4つのポイントに焦点をおいています。

- SEO上の競合を把握する

- 競合の記事数を把握する

- 競合が獲得しているキーワードを調べる

- 「流入目的の記事」と「マネタイズ目的の記事」を分類する

私が実際に行なっている分析をもとに、上述の4つの手順について紹介します。

競合調査1.SEO上の競合を把握する

まずはじめに、対策するジャンルのSEO上の競合を押さえましょう。

「SEO上の競合」というのがかなり重要なポイントです。

たとえばコスメジャンルのブログを立ち上げたとき、コスメで有名な企業サイトがあなたが狙いたいキーワードで常に上位表示を取っているとは限りません。

なぜなら、それらの企業はあなたが狙いたいキーワードでSEO対策をしていないためです。

真に狙うべきは、あなたが上位表示を取りたいキーワードで評価されているサイトがどこかを把握し、ベンチマークにすることです。

SEO上の競合を把握する方法

SEO上の競合を把握する方法は簡単です。

狙いたいキーワードで、上位表示をしているサイトがSEO上の競合にあたります。

2020年現在だと、知名度の高い企業サイトが上位表示を取っている場合が多いです。

しかし企業が書けないようなキーワードだと、上位表示を狙える可能性は十分にあるので、そういったキーワードで流入を着実に得ていきましょう。

競合調査2.競合の記事数を把握する

SEO上の競合が把握できたら、競合のサイトに何本の記事があるかを確認します。

なぜかというと、執筆した方がよい記事数の目安が把握できるからです。

たとえばAというキーワードで上位表示をとりたい場合、

そのため、上位を取るにはいくつ記事数が必要かも把握しておいた方がよいと考えています。

競合の記事数を把握する方法

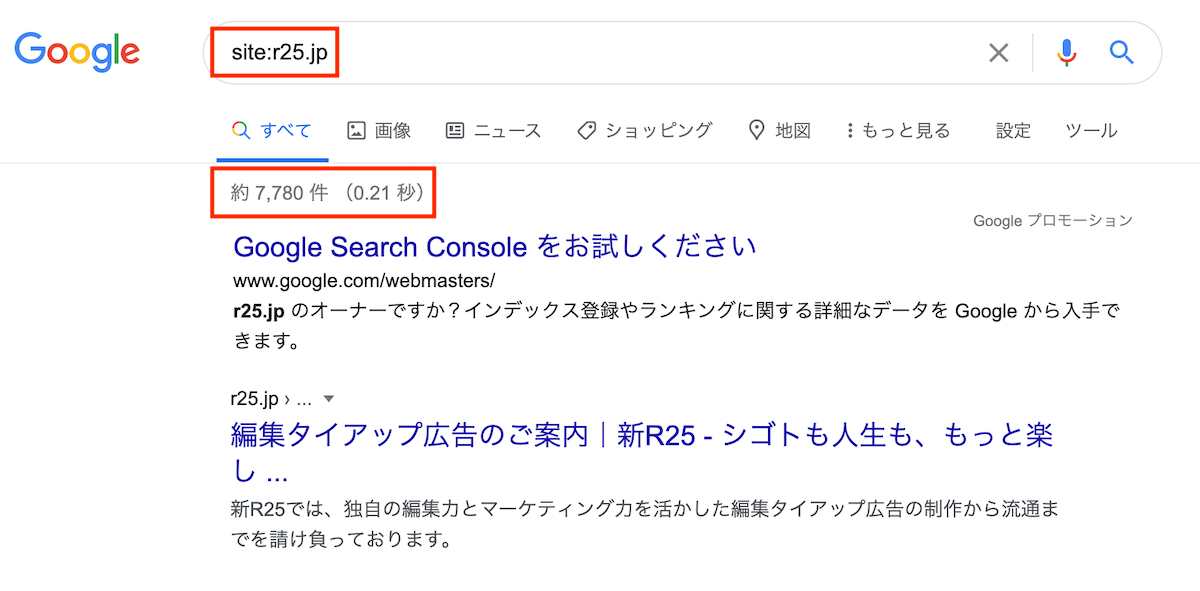

Googleの検索窓に、上記の様に「site:」の後ろに競合のドメインを入れて検索すると、検索結果上部にインデックス数(=Googleに認識されているページの数)が表示されます。

たとえば、超有名メディアの新R25だとサイト内に7,780ページあることがわかります。

この数は実際の記事数とは異なりますが、競合を分析する上で十分参考になります。

競合調査3.競合が獲得しているキーワードを把握する

つぎに競合が獲得しているキーワードを把握しましょう。

キーワードを洗い出すと、以下の2つが把握できます。

- どのような切り口で記事を書けばよいかわかる

- どれくらいの流入数が得られるかがわかる

競合が獲得しているキーワードを把握する方法

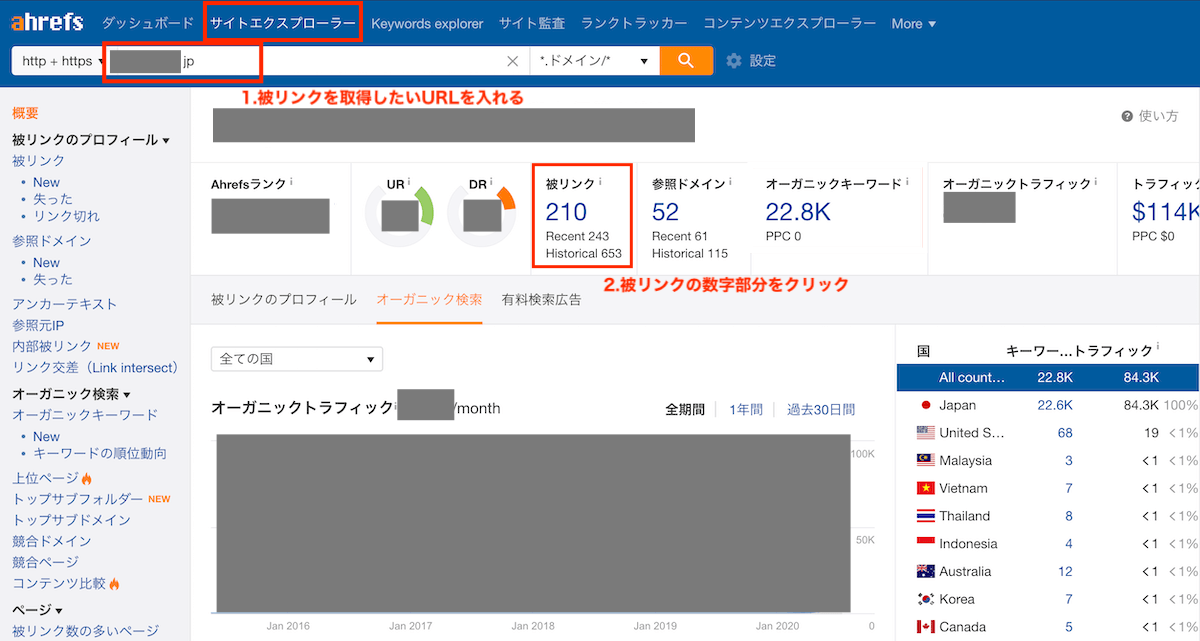

ここまで無料でできる方法を紹介してきましたが、競合の獲得キーワードは、有料ツールのahrefs(エイチレフス)というツールを使って取得します。

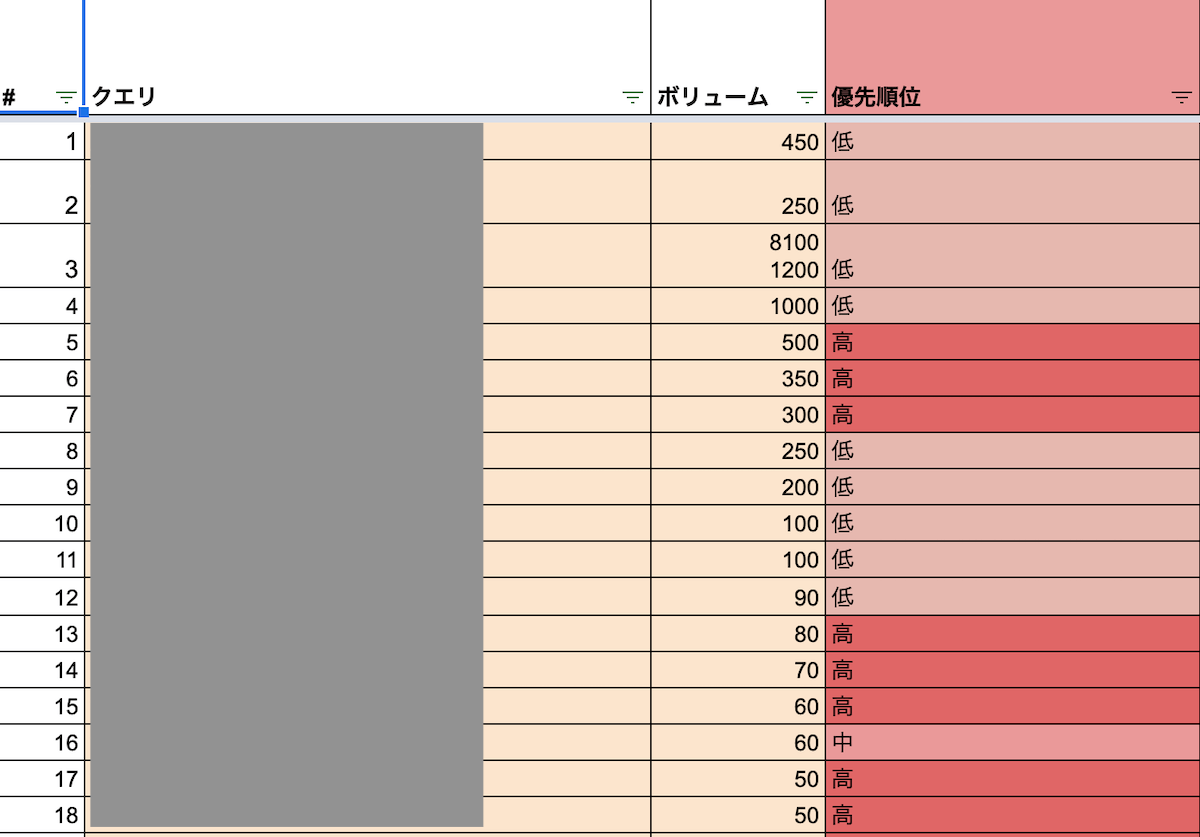

キーワード取得方法1.取得したいURLを「サイトエクスプローラー」で検索して、オーガニックキーワードをクリック

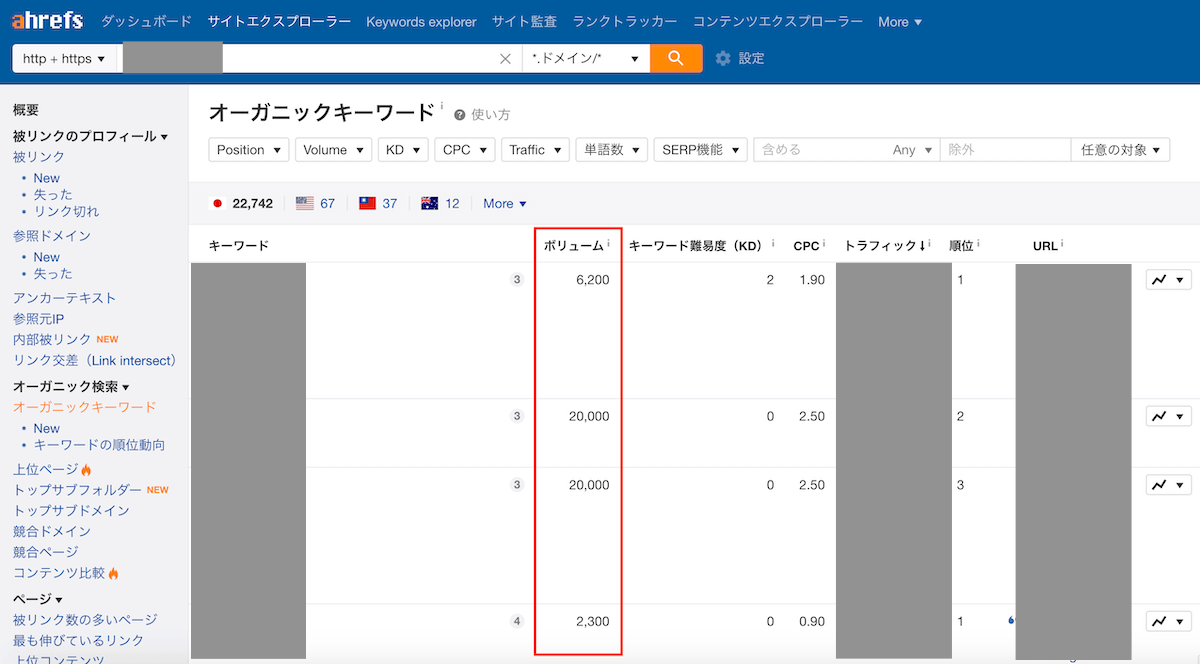

キーワード取得方法2.獲得キーワードの取得ができました

▲キーワードだけでなく検索ボリュームも確認できるので、キーワードから流入目標が立てられます。

またこのツールでは、キーワード別の順位も確認できるので、競合が上位表示をしている記事がどれくらいあるのかもついでに把握できます。

競合調査4.「流入目的の記事」と「マネタイズ目的の記事」を分類する

競合が獲得しているキーワードが把握できたら、流入目的の記事とマネタイズ目的の記事を分類します。

なぜなら大量に流入を得ている記事でも、マネタイズには不向きなキーワードの場合もあるからです。

流入を増やしたとしても、マネタイズができない記事だけを書き続ける事態は避けたいので、分類を行います。

分類方法:キーワードから目星をつけて分類する

たとえば、「ブログ 始め方」というキーワードは、副業をしたことがない初心者が検索する用語なので、何かサービスに登録してもらうきっかけになります。

しかし、「ブログ 注意点」は、何かサービスに登録してもらえる可能性はあるかもしれませんが、真に知りたいのは「注意点」なのでマネタイズからは少し遠いです。

また「ウェブ 法律」で検索するユーザーは、ウェブにまつわる法律の情報が知りたいため、何かサービスに登録するモチベーションはほぼないと想定できます。

競合調査5.被リンクを確認する

被リンクとは、外部のサイトからのリンクのことです。

被リンクは昔も今も、SEOにおける最重要項目の一つで、2020年5月以降、その傾向は顕著になりました。

たとえば、先ほど以下の3つのサイトの例をあげましたが、サイトA・Bのような記事が上位表示を取っている場合は、難易度が比較的高いと推測できます。

サイトA

ユーザーのニーズを満たすコンテンツが100記事あり、ほかのサイトからの被リンクがあり、業界内で広く認知されている企業が運営している

サイトB

ユーザーのニーズを満たすコンテンツが100記事あり、ほかのサイトからの被リンクがある

サイトC

ユーザーのニーズを満たすコンテンツが100記事ある

記事数はあくまで目安です。

また記事数よりもキーワードの選び方が重要なので、必ずしも上記の例が当てはまらないケースも多々あることだけ注意してください。

被リンクの確認方法

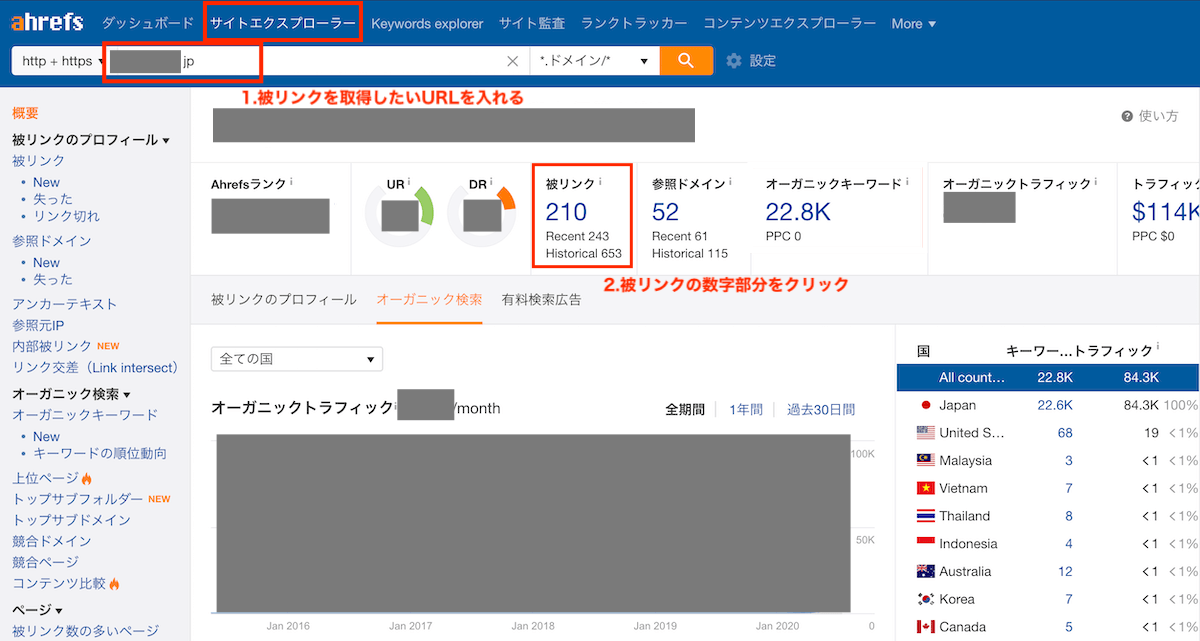

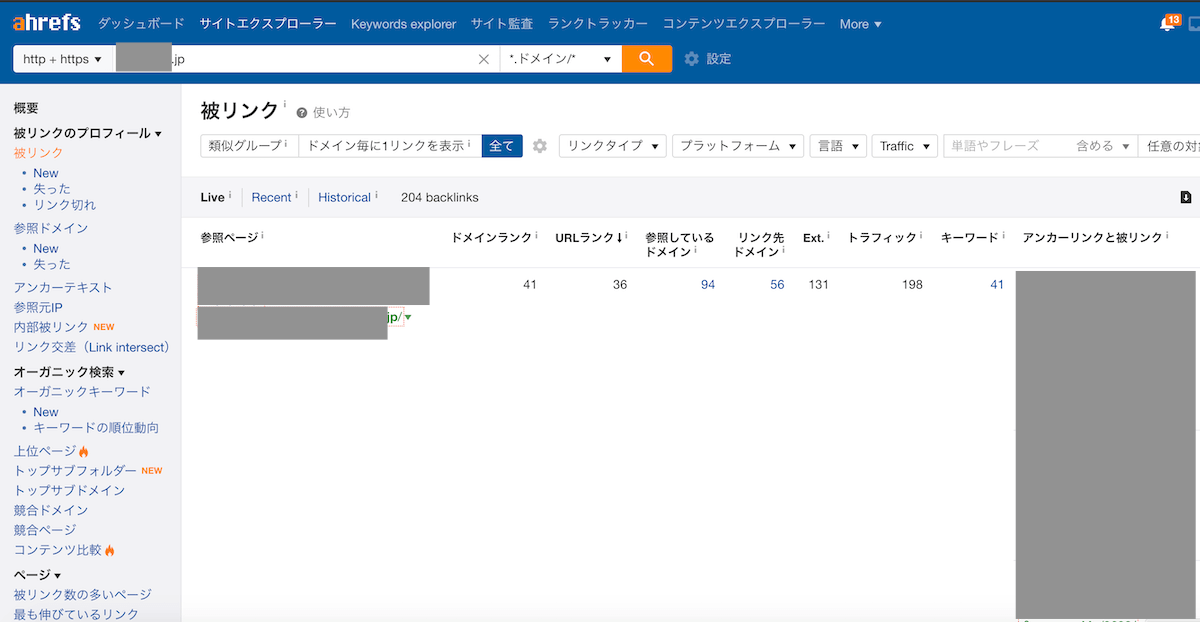

被リンクの確認も、先ほど紹介したahrefsというツールを使用します。

被リンク確認方法1.URLをサイトエクスプローラーで検索して、「被リンク」をクリック

被リンク確認方法3.取得完了!

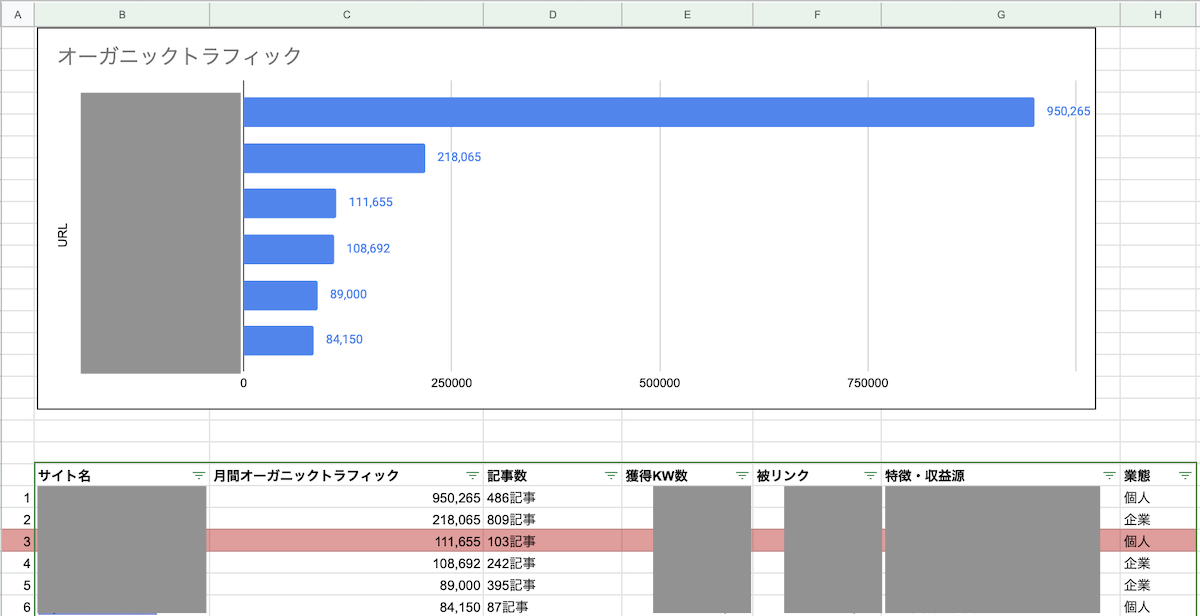

キーワードや記事数、被リンクが把握できたら、以下の画像のような形でまとめて整理することをおすすめします。

▲どのサイトがSEO上の競合で一番強いのかが一目でわかりますよ!

記事執筆は「マネタイズ可能な記事」より「早期で上位表示が見込める記事」を優先する

整理したキーワードのリストが完成したら、以下の優先順位をもとに執筆する順番を決めます。

- 優先順位:高・・・マネタイズ可能×早期で上位表示が見込めるキーワード

- 優先順位:中・・・マネタイズ難しい×早期で上位表示が見込めるキーワード、マネタイズ可能なキーワード

- 執筆しない・・・上位表示が難しい

早く上位表示させやすそうなキーワードを優先させる理由には以下のポイントがあります。

- 理由:流入させられれば、マネタイズ目的の記事に誘導できるから

理由:流入させられれば、マネタイズ目的の記事に誘導できるから

競合が多くて難易度が高い記事の執筆を優先してしまうと、流入が得られない状態が続きます。

しかし早期に流入が得られれば、流入を得ている記事からマネタイズ目的の記事に誘導ができます。

マネタイズ目的の記事の順位が圏外であっても、すでに流入がある記事からマネタイズができるので、収益化ができない心配は無くなります。

上位表示しやすいキーワードの基準

「上位表示しやすい」かどうかについて、私は以下の4つの基準を設けて調査を行っています。

- 上位表示を取っているキーワードの運営元が個人サイト

- 少ない記事数(数十〜100程度)のサイトが上位表示を取っている

- 情報量が少ないなか、上位表示を取っている

- 競合が少ない

基準1.上位表示を取っているキーワードの運営元が個人サイト

2020年5月以降、信頼度が高く、外部からのリンク数の多い企業サイトが難関キーワードで上位表示を取っている傾向にあります。

そのようななかで、特定のキーワードで個人サイトが上位を取っている場合は勝ち目があると判断できます。

基準2.少ない記事数(数十〜100程度)のサイトが上位表示を取っている

また少ない記事数しかないサイトが上位表示を取っている場合も、早期で上位表示を取れる可能性が十分にあります。

なぜなら記事数も重要な指標と考えられているなか、少ない記事しかないサイトが上位を獲得しているということは、そのキーワードは難易度が低いと推測できるからです。

基準3.情報量が少ないなか、上位表示を取っている

全てのキーワードに該当するわけではありませんが、長文コンテンツ(10,000字程度〜)が上位表示を取っている傾向にあります。

そのようななかで2,000字程度の記事が上位表示を取っている場合は、それらの記事よりも十分にニーズを満たす記事作れば、短期で順位を追い越せる可能性が高いです。

基準4.競合が少ない

狙っているキーワードで競合が少ない場合も、早く上位表示を取れる可能性があります。

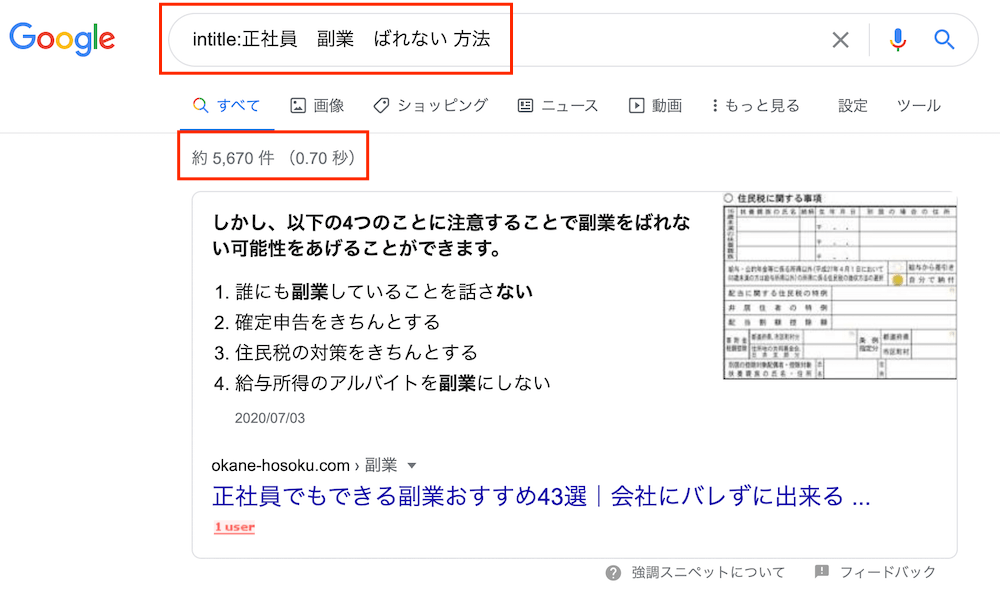

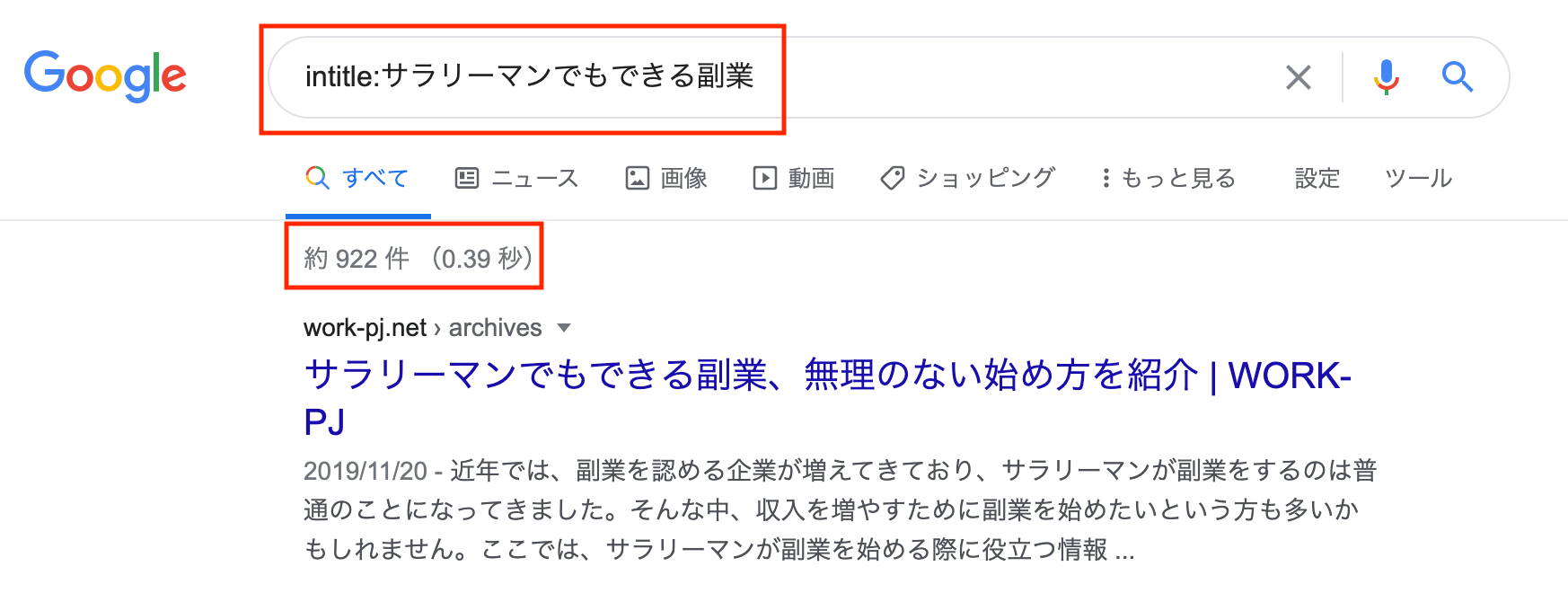

競合が少ないかどうかを判断するには、Googleの「intitle:検索」を使用します。

intitle:検索とは、指定したキーワードがタイトルに含まれている記事を検索結果として表示させる検索方法です。

たとえば、「正社員 副業 バレない方法」でintitle:検索すると、タイトルに「正社員 副業 バレない方法」と含まれる競合記事が5,670件もあることがわかります。

一方で、「サラリーマンでもできる副業」というタイトルが含まれている記事は、「正社員 副業 バレない方法」の1/5の900件程度しかありません。

競合が少ないと上位表示も早くできる可能性が高いので、「サラリーマンでもできる副業」というテーマで記事を書くことを優先させた方がよいでしょう。

上位表示が難しいキーワードの特徴

一方で上位表示が難しいキーワードもあります。

以下の5つが、難易度の高いキーワードの特徴です。

- 上位にいるページがWikipediaのキーワード

- 上位にいるページが事業会社のサイトのキーワード

- 上位にいるページがニュースメディアのキーワード

- 上位にいるページが楽天・Amazonのキーワード

- 上位にいるページが公的機関が運営するサイトのキーワード

特徴1.上位にいるページがWikipediaのキーワード

Wikipediaや、Weblioなどの辞書系サイトが上位にいる場合は、上位表示がかなり難しいです。

なぜなら、そのキーワードはWikipediaを読みたい需要が高いキーワードの可能性が高いからです。

たとえば、人名・芸能人の経歴・歴史・文化・宗教・政治などのキーワードは、Wikipediaが上位表示を取っている傾向にあります。

理由はおそらく、これらの用語で調べる人は、Wikipediaで知識を得たい人が多いためだと考えています。

キーワード例:「明石家さんま」「本能寺の変」

特徴2.上位にいるページが事業会社のサイトのキーワード

また事業会社が上位表示を獲得しているキーワードは、上位表示をとるのがかなり難しいです。

たとえば、FXであればDMM FXさんなどのFXサービスを提供している会社が上位にいるサイトを上回るのはほぼ不可能です。

なぜかというと、Googleがサービス提供会社の情報を信頼度が高いと判断しているからです。

キーワードの例:「FX 始め方」

特徴3.上位にいるページがニュースメディアのキーワード

また上位にいるページがニュースメディアのキーワードも、ニュースメディア以外が上位をとることは難しいです。

理由は、そのキーワードは速報性が重視されている可能性が高いからです。

たとえば、仮想通貨関連のワードの多くは、ニュースメディアが上位を取っている傾向にあります。

あくまで仮説ですが、仮想通貨は価格変動が激しく、1日前の情報は過去のものになってしまうからだと考えています。

そのため、速報性が求められるキーワードでは、ニュースメディアのページが上位表示しています。

キーワード例:「仮想通貨 今後」「都知事選 予想」など

特徴4.上位にいるページが楽天・Amazonのキーワード

また楽天やAmazonが上位にいるキーワードも注意が必要です。

たとえば、商品名単体や書籍の名前はこれらのサイトが上位を獲得している傾向にあります。

このようなキーワードは、そもそもユーザーが楽天・Amazonで購入するために検索した需要が高いので、これらのサイトが上位にいるのだと推測できます。

キーワード例:「ミネラルウォーター」「缶ビール」など

特徴5.公的機関のサイトが上位にいるキーワード

もっとも避けたほうが良いと考えているのは、公的機関のサイトが上位にいるキーワードです。

たとえば、制度系の用語は省庁のページが上位にいる傾向にあります。

省庁のサイトは、当然信頼性も高く、1-2年程度ではそれらのサイトを上回ることは難しいため、積極的に上位表示を狙うのは避けた方が良いです。

キーワード例:「年金」など

競合調査・優先順位づけが終わったあとやること

競合調査やキーワードの優先順位づけができたら、以下のように執筆用のキーワードと優先順位をまとめることをオススメします。

なぜなら、これからブログ運営をする際に悩むことなく記事執筆に励めるからです。

最初に書くべき記事が決まっていると、ネタ切れを起こさずに済みます。

そのあと競合環境が変わったり、アルゴリズム変動などで優先順位は変わる可能性はありますが、最初に何をするかは決めておきましょう。

目的別の競合調査にオススメのツール

最後に目的別の競合調査にオススメのツールを紹介します。

アクセス数・流入経路を確認するツール:Similar Web

最初に紹介するのは競合のアクセス数や流入経路をチェックできるSimilar Web(シミラーウェブ)です。

Similar Webでは、競合WebサイトのPV数や滞在時間などをチェックできます。

企業のWeb担当者だと気になるサイトを見つけたときに、とりあえずSimilar Webで調査をかける人も多いかもしれません。

サイトパフォーマンスを確認するツール:Page Speed Insights

Page Speed Insights(ページスピードインサイツ)は、Googleが提供するサイトの表示速度を測るツールです。

自分のサイトだけでなく、競合のサイトの表示速度なども確認できます。

記事のまとめ

立ち上げ時に行うこと

メディア立ち上げ時には、SEO上の競合、競合の記事数、競合が獲得しているキーワードを把握する

把握できたら、流入目的の記事とマネタイズ目的の記事を分類する

記事執筆は「マネタイズ可能な記事」より「早期で上位表示が見込める記事」を優先する

なぜなら、流入を得ないとGoogleからの評価がたまらないのと、流入が得られれば、マネタイズ目的の記事に誘導できるから

上位表示しやすいキーワードの基準は以下の通り

・上位表示を取っているキーワードの運営元が個人サイト

・少ない記事数(数十〜100程度)のサイトが上位表示を取っている

・情報量が少ないなか、上位表示を取っている

・競合が少ない

反対に上位表示が難しいキーワードの特徴は以下の通り

・上位にいるページがWikipediaのキーワード

・上位にいるページが事業会社のサイトのキーワード

・上位にいるページがニュースメディアのキーワード

コメント